特集記事

もっと見る:

フィールドノート:第5週 ― マローダーズ

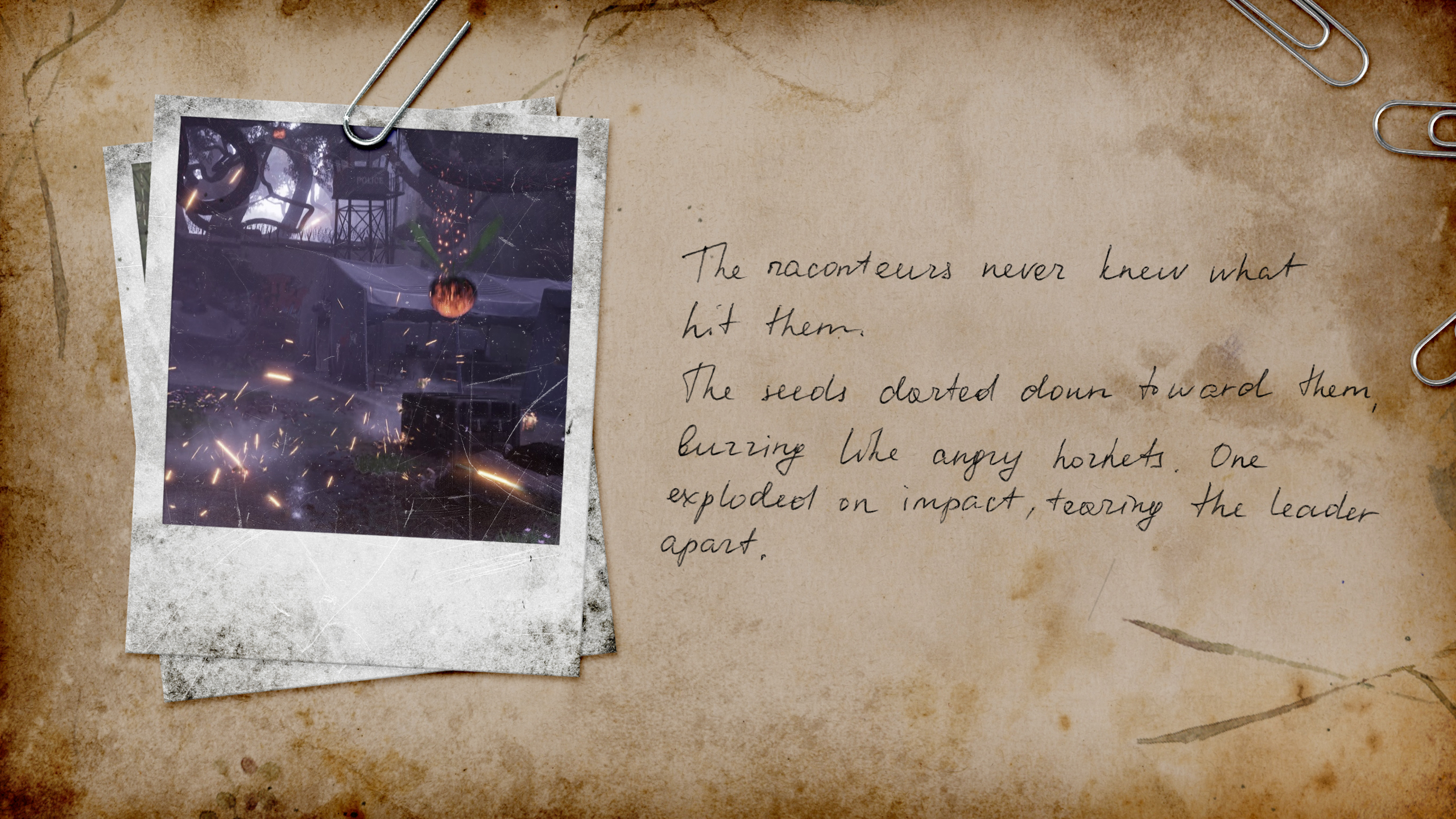

単独で巡回するのはいつだって悪い考えだ。でも、十分な範囲をカバーするには、時に仕方ないこともある。私は**植物園(ジャルダン・デ・プラント)**の近くにいて、目立たないようにしていた。すると聞こえてきた――低くてしわがれた声。 略奪者たち。 私は茂みに身を潜め、ライフルを強く握りながら葉の隙間から覗いた。4人いた。武器は粗末なものばかり――鉄パイプ、マチェーテ、古い猟銃。彼らは笑いながら、何かのボトルを回し飲みしていた。 私の存在に気づいていたのだろう。逃げようと身を動かした瞬間、ひとりが叫んだ。「出てこいよ、モナミ!ちょっと話がしたいだけさ!」 私は走り出した。 15メートルほど進んだところで行き止まりにぶつかった。よじ登るには高すぎる、ねじれた根の壁。私は振り返り、ライフルを構えた。ちょうどその時、最初の略奪者が茂みを突き破って現れた。彼は黄ばんだギザギザの歯を見せて笑い、マチェーテを振り上げた。 「もう逃げ場はないぜ」と言いながら、仲間たちが背後から近づいてくる。 彼の言う通りだった。背後は壁、弾はほとんど残っていない、そして1人対4人――銃では勝てない戦いだった。でも、その時ふと上を見上げた。 頭上の枝に、今まで見たことのない種の房がいくつもぶら下がっていた。薄暗い光の中でかすかに光っていた。私はガブリエルに起きたことを思い出した。 時間も策も尽きた私は、ライフルを空に向けて撃った。銃声が響き、種が降り注ぎ、空中で鞘がはじけた。 略奪者たちは、何が起きたのか理解する間もなかった。 種子たちは一斉に彼らへと襲いかかり、まるで怒り狂ったスズメバチのように唸り声を上げていた。 ひとつは飛行中に爆発し、リーダーの体を無残に吹き飛ばした。もうひとつは猟銃を構えた男を追い、彼が逃げ出そうとしたその瞬間に炸裂した。 残る2人は散り散りに逃げようとしたが、種は容赦なかった。1つは空き地の端で爆発し、最後の略奪者――あのクソ野郎――は私の方へまっすぐ突進してきた。私を盾にするつもりだったのだろう。だが最後の種がわずか数歩手前で彼を捉え、爆発の衝撃で私は仰向けに倒れ込んだ。 煙が晴れたとき、そこにいたのは私ひとりだった。 この種たちが私の命を救ってくれた。でも、敵味方の区別はしない。コートはズタズタになり、脚には裂傷がある。もっと酷いことになっていてもおかしくなかった。なるべきだった。 私は足を引きずりながら凱旋門へ戻った。頭から離れなかった――あの種が男たちを追う姿。まるで森そのものが彼らを排除しようとしているかのようだった。 もしかすると、本当にそうだったのかもしれない。…

記事を読む現地記録:第4週––カルト教団

アークにたどり着けたことを、日に日に感謝するようになっている。 ここには、かろうじて「生活」や「共同体」と呼べるものがある。 それがなければ、人は…おかしくなってしまう。 哨戒中に、彼らを見つけた――霧の中にぼんやりと浮かぶ三つの人影。 まるで長い間この森にいたような動き方だった。背を丸め、警戒しながらも、どこか目的を持っていた。 最初に近づいたのは私だった。両手を上げ、カービン銃は背中にかけたままだった。アントンは後ろに残り、援護していた。 私は彼らに、私たちはアークから来たこと、避難所と薬があることを伝えた。 彼らは振り向いた。木製か骨製のマスクが顔を隠していた。「私たちは、今いる場所で満足している」とリーダーが言った。おそらく女性だろう。声は低く、落ち着いていた。「森は必要なものすべてを与えてくれる。」 私は、そんなのは狂ってる、ここでは死ぬだけだと説得しようとした。 だが、彼らは聞く耳を持たなかった。 その夜、アークで歌声が聞こえた。 低く、喉から響くような声――まるで呪文のような詠唱。 それは森の中を波のように響き渡り、 誰一人として眠れなかった。…

記事を読むフィールドノート 第3週–物資の調達

アークでの生活は、思っていたよりずっとマシだ。エンジニアたちは本当に見事な仕事をしてくれた。滑車のシステムを組み上げて、物資――そして人間さえも――頂上まで運べるようにしたんだ。粗削りで、うるさくて、完璧にはほど遠い。でも、ちゃんと機能する。 どうやら噂が広まっているようで、毎日のように新しい生存者がやって来る。かつては疲れ切った放浪者の集まりだったのが、今ではかろうじて「共同体」と呼べるものに変わってきた。働ける手が増えたのはありがたい。でも、それはつまり、食わせなきゃいけない口も増えるってことだ。それは妥協だ。成長にはリスクが伴うからだ——そうなると、集落全体の安全を維持するのが一層難しくなる。 俺たちは街中をくまなく探し回っている。食料、薬、道具、金属のガラクタ――何でも価値がある。大半の場所はとっくに荒らされているけど、もし街の奥深くまで足を踏み入れる覚悟があるなら、まだ何かしら見つけられる。運が良ければ生き延びられる。 昨日、ル・コキリエール通りの近くの一角に入った。古びたパン屋を調べた。上の階は空っぽだった。棚は空、ガラスは割れ、埃はむせ返るほど積もっていた。そして地下室に入ると――そこには、ネズミの群れが死体をむさぼっていた。 俺たちの足音を聞いたネズミたちは一斉にこちらを振り向いた。目が光り、体が震え――そしてそのうちの一匹が…破裂した。 爆発は小さかったが、凄まじい威力だった。胞子と肉片が部屋中に飛び散る。俺たちはすぐに発砲しながら階段を駆け上がった。他のネズミたちも膨れ上がり、次々と爆発し始めた。轟音が耳をつんざき、悪臭で息もできないほどだったが、なんとか脱出できた。 ようやく安全な場所にたどり着いたとき、私は振り返った。ネズミたちはもういなかった。しかし、胞子が空中に漂っていた。消えたくない邪悪な霧のように。…

記事を読むフィールドノート:第2週 狩猟

ガブリエルとアントンと一緒に狩りに出された。彼らのことはほとんど知らない。でも、この場所では信頼なんて贅沢品だ。時間をかけて築く余裕なんてない。だから、夜明けとともにキャンプを展開し、北へ向かってイノシシを探しに行った。イノシシは追跡しやすい。うるさくて、行く先々で何もかも壊しながら、群れで移動するからだ。 ここでは、すべてが変わる。動物でさえも。 ガブリエルが射撃を志願した。彼は低く身をかがめ、長い草の中を静かに進んだ。アントンと私は後方で見守った。森は一瞬、静寂に包まれた。枝の折れる音も、遠くの遠吠えもない。ただ、草を揺らす風の音だけが響いていた。 そして、ガブリエルが引き金を引いた。 イノシシたちは悲鳴を上げて四散した。だが、別の何かが起こった。彼が身を潜めていた草が…動いた。風ではなく、意志を持って。草は硬化し、無数の小さな刃となった。 ガブリエルは叫ぶ間もなかった。 すべてが終わると、草は…緩んだ。何事もなかったかのように、穏やかに揺れていた。ガブリエルの姿はなく、彼の血が大地を染めていた。 私は、森がこのような行動をとるのを見たことがなかった。 私たちは、彼がいた場所をじっと見つめていた。時間の感覚は失われていた。やがて、アントンが我に返り、「任務を完了させよう」と呟いた。私たちは、ガブリエルが仕留めたイノシシを縛り、キャンプへと引きずって戻った。 森は、ただ殺すのではない。罰するのだ。 イノシシは手に入れた。だが、仲間を失った。…

記事を読む