精选文章

更多文章:

实地笔记:第5周——掠夺者

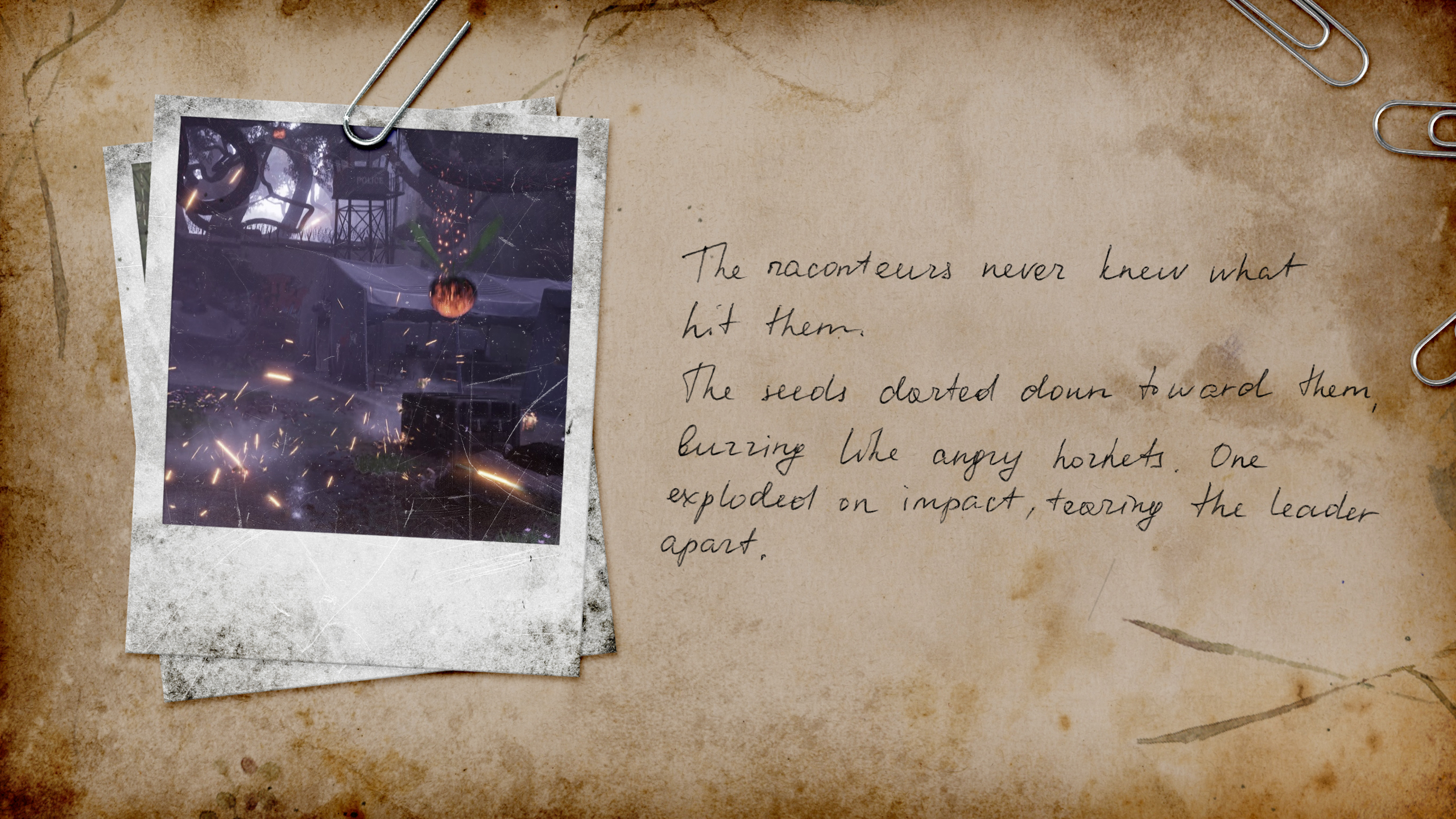

独自巡逻总是个糟糕的主意,但有时候如果我们想覆盖足够的区域,就别无选择。我当时在植物园附近,保持低调,突然听到了一些声音——低沉粗哑的嗓音。 掠夺者。 我立刻钻进灌木丛,紧握步枪,从叶子间往外张望。他们有四个人,拿着粗糙的武器:铁管、砍刀、一把旧猎枪。他们大笑着,轮流喝着某种饮料。 他们一定知道我在那儿,因为我刚一动身想悄悄离开,其中一个人就喊了出来:“出来吧,mon ami!我们只是想聊聊。” 我转身就跑。 我大概只跑了十五米,就撞上了一堵死路——一面扭曲的树根墙,太高,爬不上去。我转过身,举起步枪,正好看见第一个掠夺者从灌木丛里冲出来。他咧嘴一笑,黄牙嶙峋,举起了手中的砍刀。 “无处可逃,”他说,他的同伴也紧随其后。 他说得没错。我背靠墙壁,弹药不足,对方四个人——我根本赢不了。至少不是靠子弹。但就在这时,我抬起头。 我们头顶的树枝上,挂着一些我从未见过的种子团,在昏暗的光线中微微发光。我想起了加布里埃尔的遭遇。 没有时间思考,也没有别的办法,我举起步枪朝空中开了一枪。枪声响起,种子掉落,豆荚在半空中炸裂。 掠夺者根本没明白发生了什么。 那些种子像愤怒的黄蜂一样扑向他们。一颗撞击后爆炸,把为首的那人炸得四分五裂。另一颗追着拿猎枪的那人飞去,在他刚要转身逃跑时爆炸了。 剩下两人想要逃命,但种子不肯放过他们。一颗在空地边缘爆炸,最后一个掠夺者——那个混蛋——竟然直奔我跑来,想拿我当挡箭牌。最后一颗种子在离我几步远的地方击中他,爆炸把我整个掀翻在地。 烟雾散去时,我是唯一还站着的人。 这些种子救了我一命,但它们不分敌我。我的外套被炸成碎片,腿上也裂了一道口子。本来可以更惨的——也应该更惨。 我一瘸一拐地走回凯旋门,脑海中挥之不去的是那些种子追着他们的画面,就像森林本身不想让他们活着离开。 也许真是这样。…

查看文章野外记录,第4周––邪教徒

我越来越庆幸自己抵达了方舟。这里还有一些生活的影子,还有社区。 没有这些,人会变得……古怪,甚至崩溃。 我们在巡逻时看到了他们——三个身影,几乎只是迷雾中的剪影。他们走路的样子像是在外面待了很久:驼着背,警惕却坚定。 我举起双手走近他们,步枪背在身后。安东留在后方掩护我。我告诉他们我们来自方舟,有庇护所和药品。 他们转过身来,脸被木头或骨头雕刻成的面具遮住了。 “我们在这里很好。”那位领头的说,也许是个女人。声音低沉而平静。“森林会给予一切。” 我告诉他们这是疯了,他们会死在这片荒野。但他们无法被说服。 那天晚上,在方舟,我们听到了歌声。低沉、喉音般的吟唱,像是某种咒语。回音在森林中回荡,如同波浪翻滚。没有人睡得着。…

查看文章野外日志,第3周——寻找补给

在方舟上的生活比我想象的要好。工程师们真的很厉害——他们搭建了一个滑轮系统,用来把补给(还有人)运到顶上。虽然粗糙、吵闹,离完美还差得远,但确实能用。 看来消息正在传播,因为每天都有新的幸存者来到这里。我们已经从一小撮疲惫的流民,慢慢变成了一个像样的社区。是的,多了些干活的人,但也多了许多张要吃饭的嘴。这是一个妥协:增长带来了风险,因为这样一来就更难保障整个定居点的安全。 我们在城市中四处搜寻,能找到什么就拿什么。食物、药品、工具、废金属——全都有用。大多数地方早已被洗劫一空,但如果你敢更深入城区,还是能发现些东西的——前提是你能活着出来。 昨天,我们到达了靠近鲁·科基耶尔街的一块区域,搜查了一家老面包店。楼上什么都没有:空空如也的货架,破碎的玻璃,厚得令人窒息的灰尘。但在地下室…… 一群老鼠正在啃食一具尸体。 它们听见我们下楼的声音,齐齐转头。眼睛发亮,身体颤抖——然后其中一只……爆了。 那场爆炸虽小,却异常猛烈。孢子和血肉飞溅满室。我们立即开火,一边往楼上撤退,一边看着越来越多的老鼠膨胀起来,接着爆裂。声音震耳欲聋,气味简直像地狱一样。但我们最终突围了。 等我们终于安全了,我回头看了一眼。老鼠都死了,但空气中依然弥漫着孢子,就像一团不肯散去的邪恶迷雾。…

查看文章野外笔记 第二周:狩猎

他们派我与加布里埃尔和安东同行——两个我几乎不熟悉的人。但在这里,信任是一种奢侈,无法等待建立。我们在黎明时分拔营,向北寻找野猪。它们易于追踪,喧闹而具有破坏性,成群结队地移动。 到了上午,我们找到了它们。一小群在拉斐特画廊附近翻找,獠牙刮擦着裂开的石头。它们的皮肤有种奇异的光泽,有些背上甚至长着苔藓。 这里,一切都在改变,连动物也不例外。 加布里埃尔自告奋勇开枪。他低身,悄无声息地穿过高草。安东和我留在后方警戒。森林一时显得平静——没有枝条折断的声音,没有远处的嚎叫。只有风吹过草丛的沙沙声。 然后,加布里埃尔开火了。 野猪尖叫着四散奔逃,但还有别的事情发生。他蹲伏的草丛……动了。不是被风吹动,而是有目的地移动。草叶变得僵硬,化作无数细小的刀刃。 加布里埃尔甚至来不及喊叫。 当一切结束,草丛……放松了,我想这是最贴切的词。它轻轻摇曳,仿佛什么都没发生过。加布里埃尔不见了,被撕碎,鲜血渗入土地。 我从未见过森林有这样的反应。 我们站在那里,仿佛过了几个小时,凝视着加布里埃尔曾在的地方。最终,安东回过神来,低声说要完成任务。我们绑好加布里埃尔射杀的野猪,开始拖回营地。 森林不仅杀戮,它还惩罚。 我们得到了野猪,但失去了一个人。…

查看文章